01.Computer Network & Network Reference Model

概述

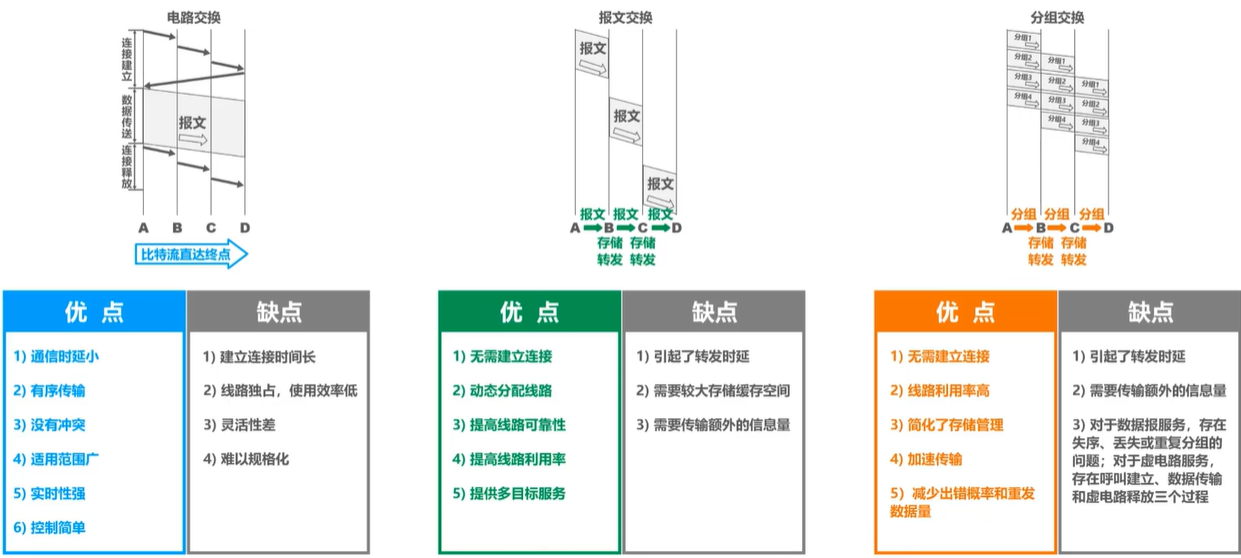

电路交换、报文交换、分组交换

计算机网络的性能指标

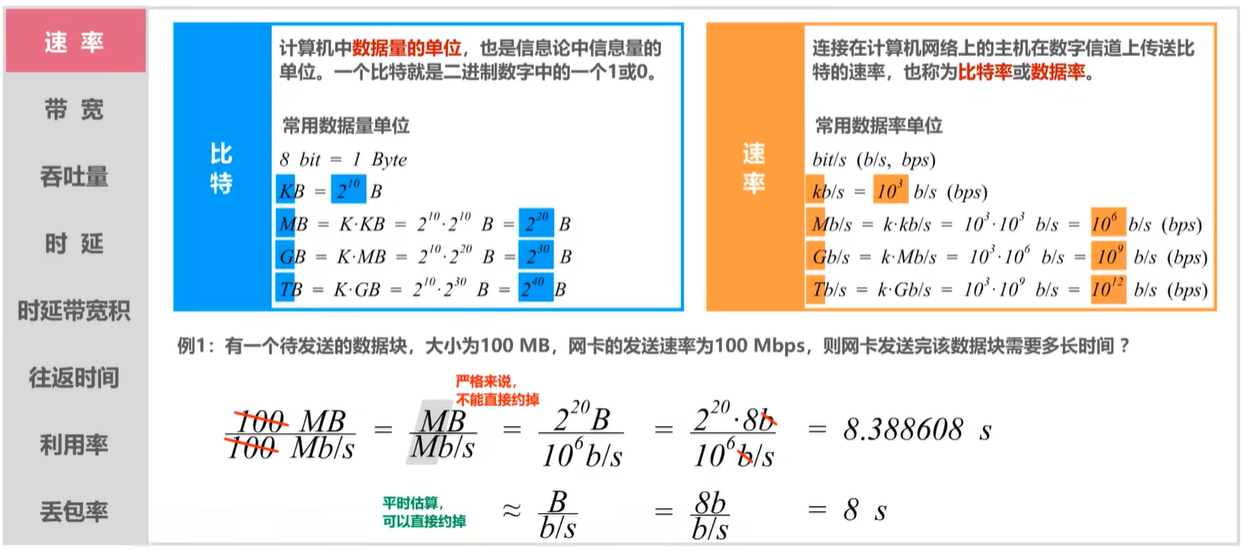

速率

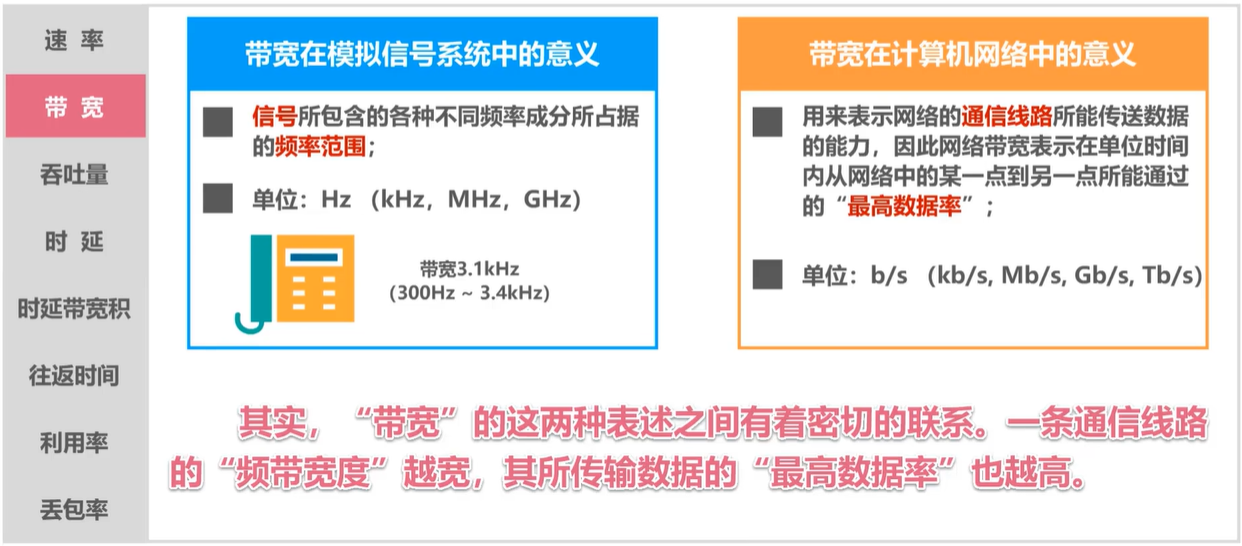

带宽

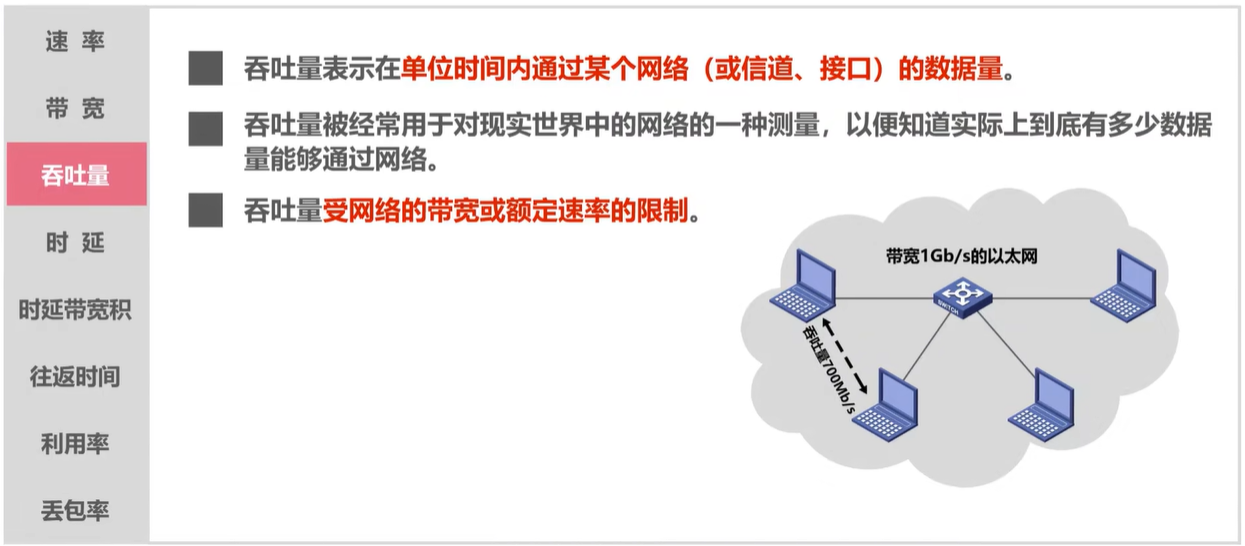

吞吐量

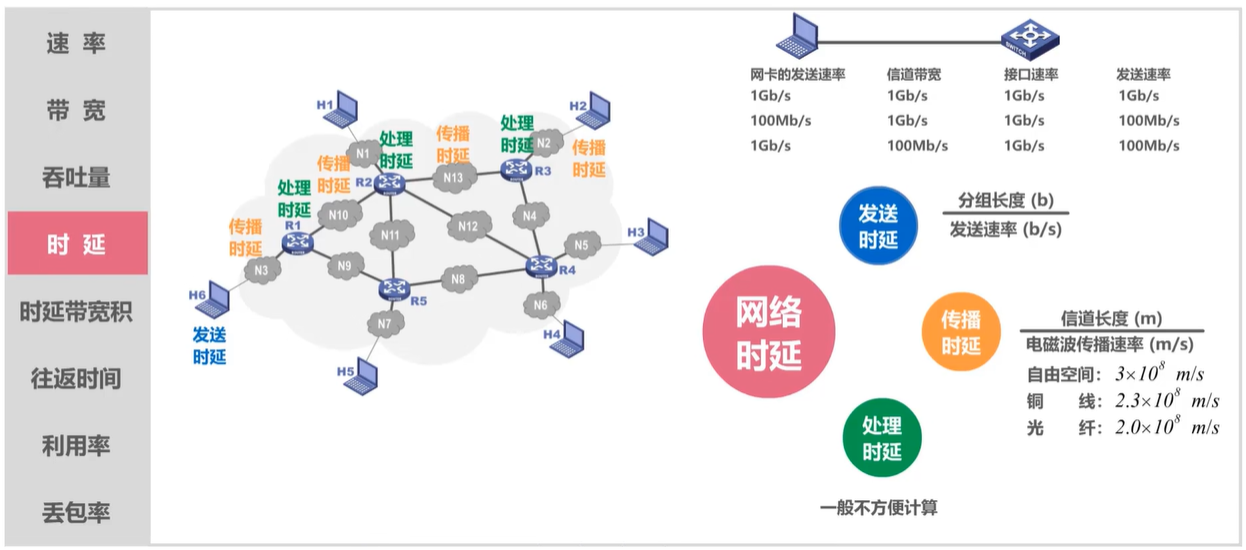

时延

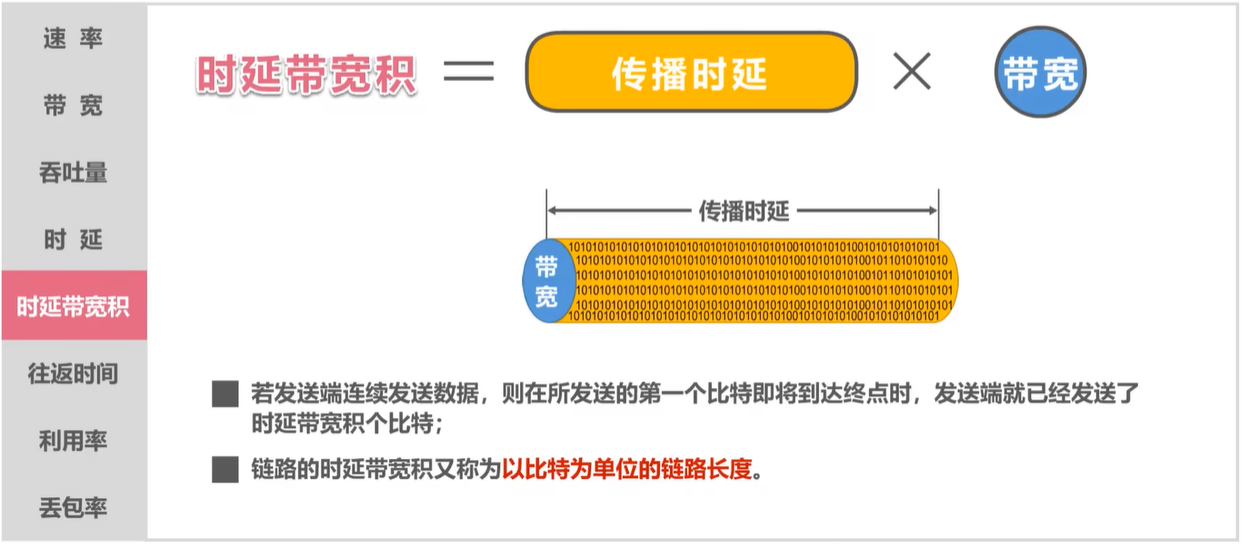

时延带宽积

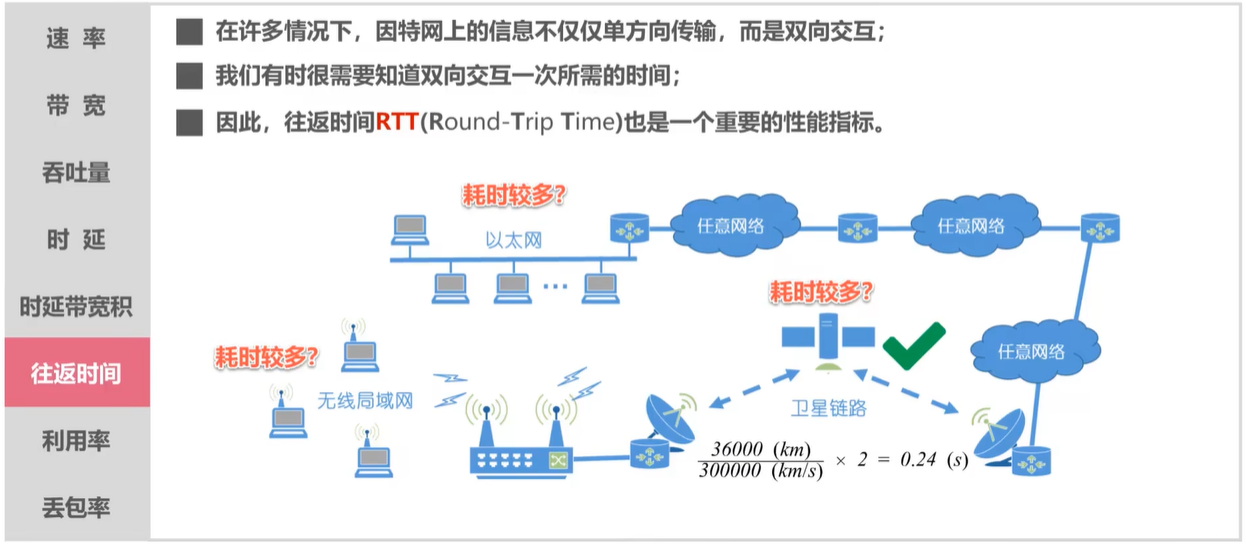

往返时间

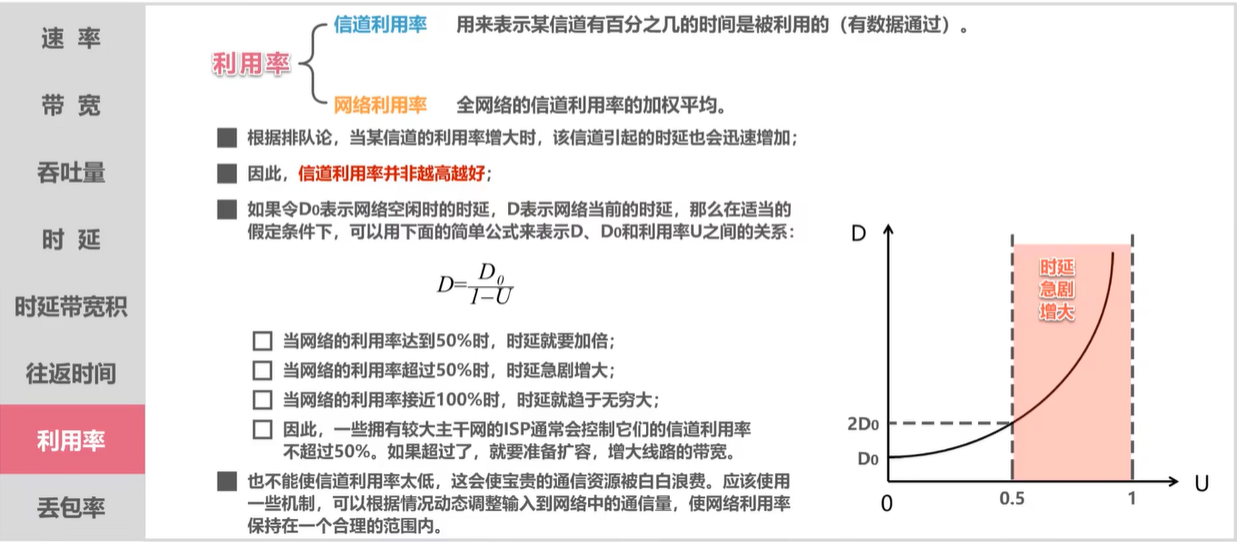

利用率

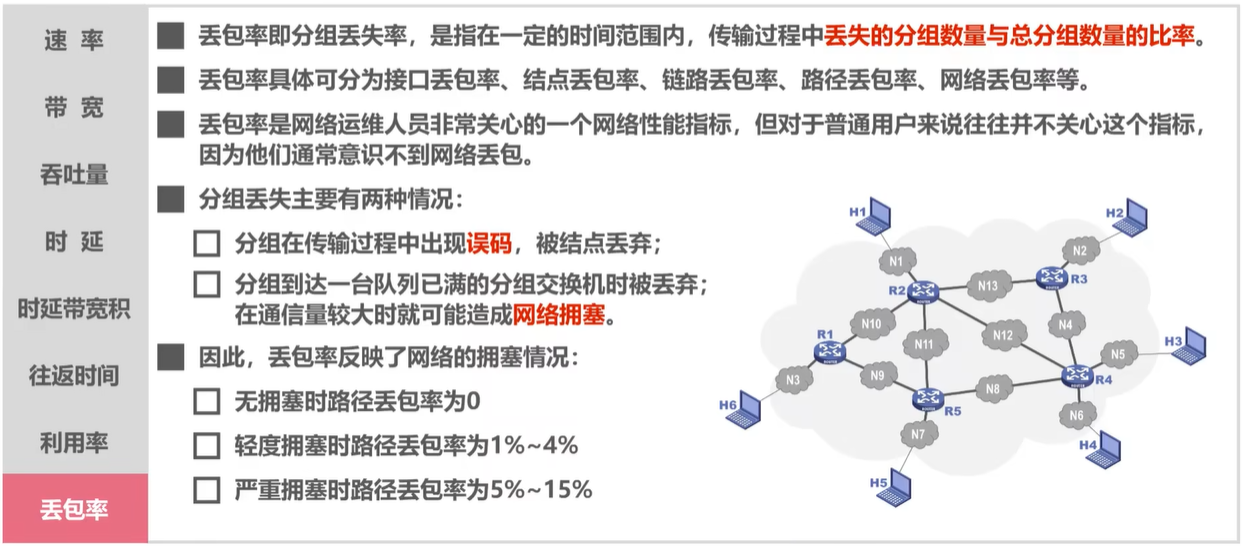

丢包率

计算机网络体系结构

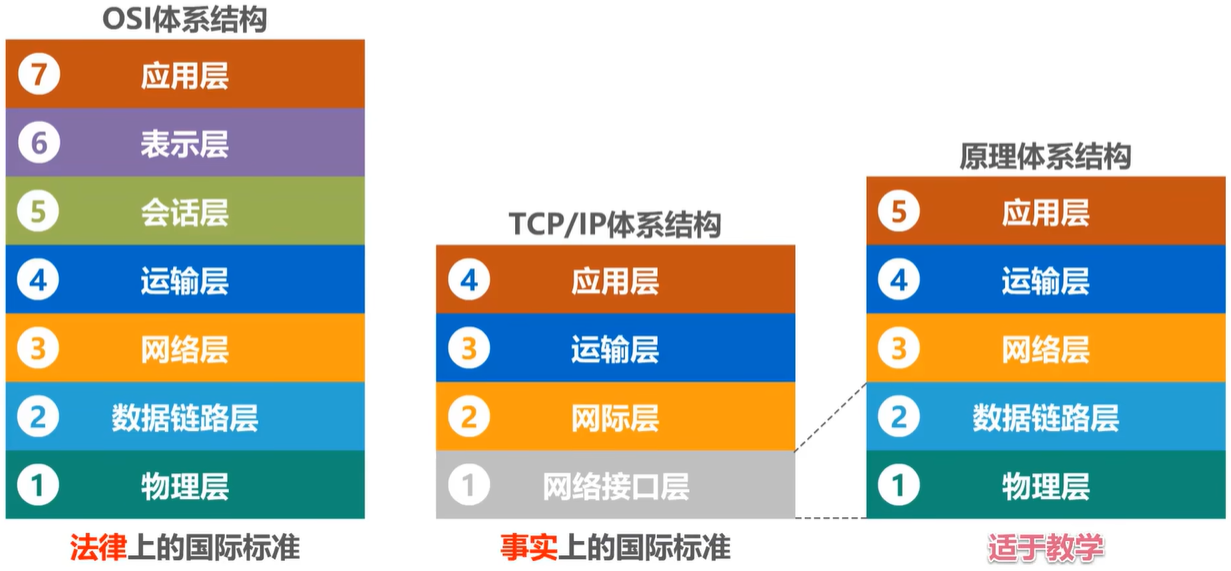

常见的计算机网络体系结构

分层的必要性

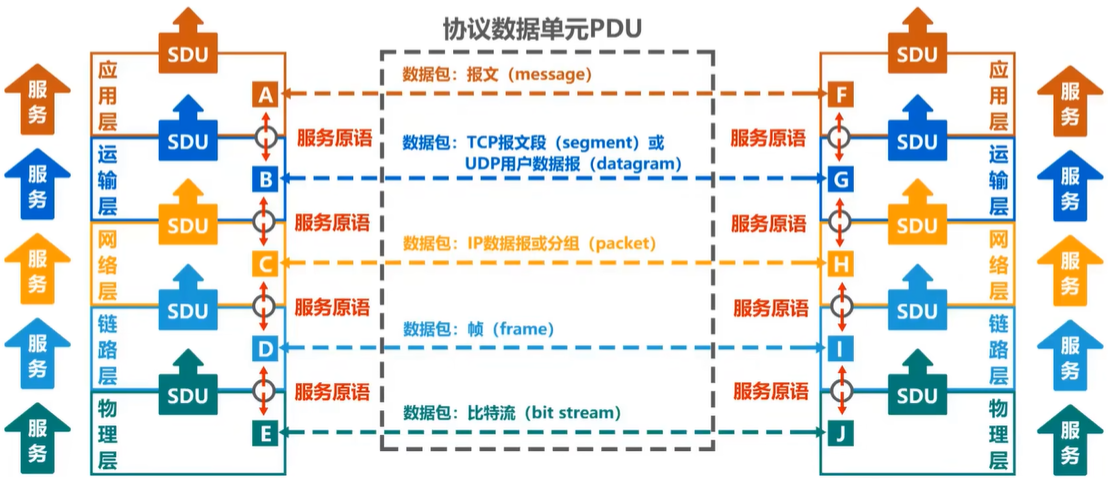

专用术语

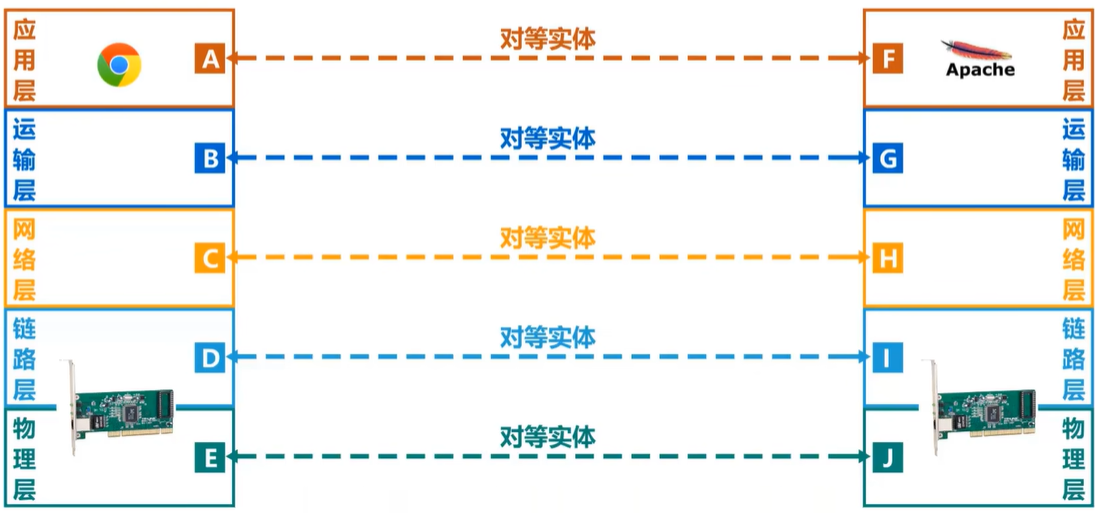

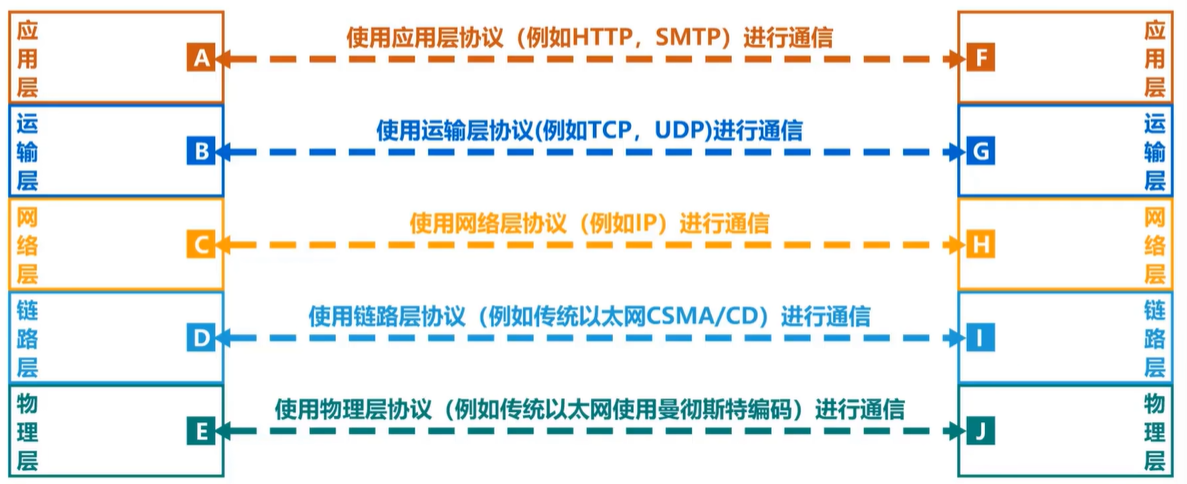

实体

-

实体: 任何可发送或接收信息的硬件或软件进程

-

对等实体: 收发双方相同层次中的实体

协议

-

控制两个对等实体进行逻辑通信的规则的集合

-

协议的三要素

- 语法: 定义所交换信息的格式

- 语义: 定义收发双方所要完成的操作

- 同步: 定义收发双方的时序问题

服务

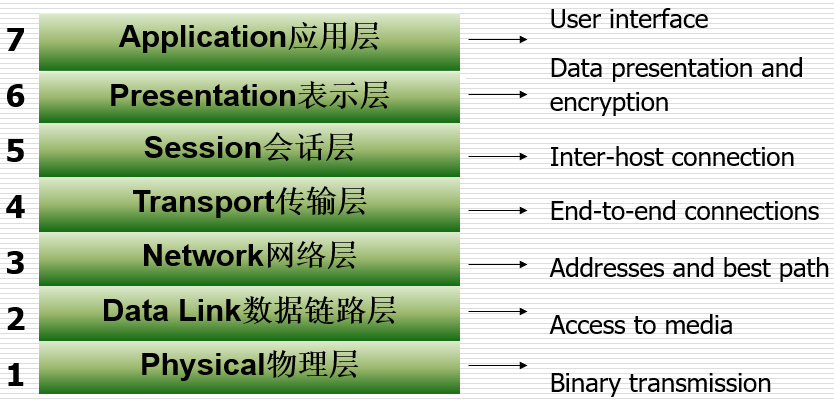

OSI 模型

应用层

-

为网络应用提供服务, 执行用户活动

-

逻辑上把两个应用连通

表示层

-

从应用层接收数据, 将接收的字符和数字转换成二进制格式

-

减少了用来表示原始数据的比特数 数据压缩

-

翻译 压缩 加密/解密

会话层

-

建立和管理连接、启用、发送和接收数据(在连接或会话终止后)

-

身份验证 授权 会话管理

传输层

-

实现服务进程到服务进程的传输

-

通过分段、流量控制和差错控制来控制通信的可靠性

-

分段: 从会话层接收的数据被分成称为段的小数据单元

-

流量控制: 控制传输的数据量

-

差错控制: 自动重复请求方案来出现传输丢失或损坏的数据

-

面向连接和无连接传输

网络层

-

将从传输层接收到的数据段从一台计算机传输到不同网络中的另一台计算机

-

网络层的数据单元称为数据包

-

逻辑寻址、路由和路径确定

-

逻辑寻址(IP寻址): 为每个网段分配发送方和接收方的IP地址, 形成IP数据包

-

路由: 将数据包从源端移动到目的端

数据链路层

-

从网络层接收数据包(包含发送方和接收方的IP地址)

-

将从物理层接收到的比特封装成帧, 封装时加上MAC地址(物理地址)

-

数据链路层的数据单元称为帧

-

允许上层使用成帧之类的各种技术访问介质, 控制如何放置和接收来自介质的数据

-

为更高层的用户提供了对媒体的访问

-

防止数据冲突

物理层

-

将二进制数据转换成信号在本地媒体上传输

-

电信号、光信号、无线电信号(取决于媒介)

数据流通过程

资料源于:

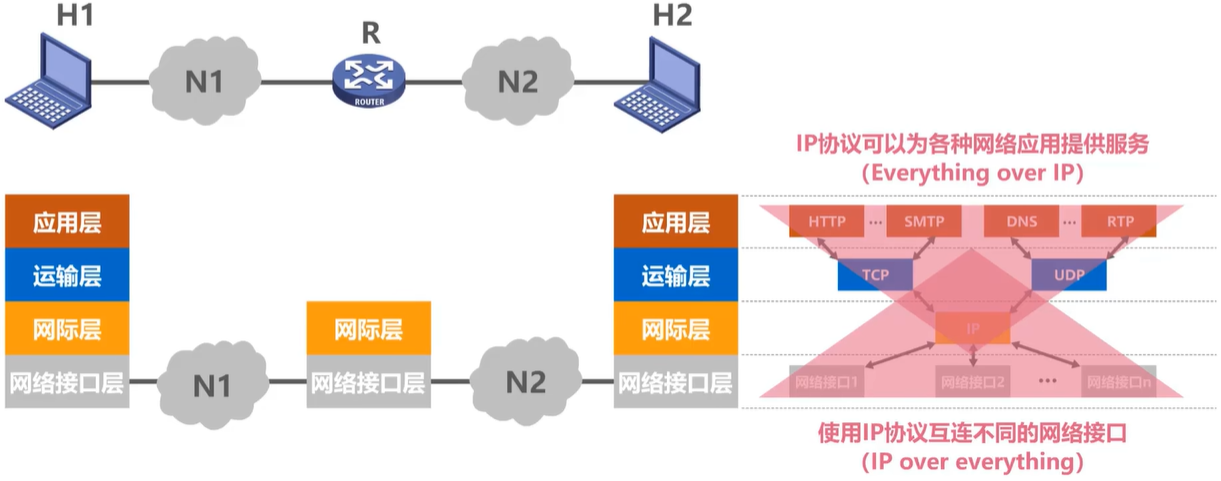

TCP/IP 模型

常见协议

| 协议名称 | 协议全称 | 中文名 | 备注 |

|---|---|---|---|

| FTP | File Transfer Protocol | 文件传输协议 | - |

| HTTP | Hypertext Transfer Protocol | 超文本传输协议 | 主要用于浏览器 |

| SMTP | Simple Mail Transfer protocol | 简单邮件发送协议 | 注意是发送 |

| DNS | Domain Name System | 域名解析系统 | 将域名解析成IP地址 |

| TFTP | Trivial File Transfer Protocol | 普通文件传输协议 | 基于UDP,在局域网发送,关于较小的文件的发送 |

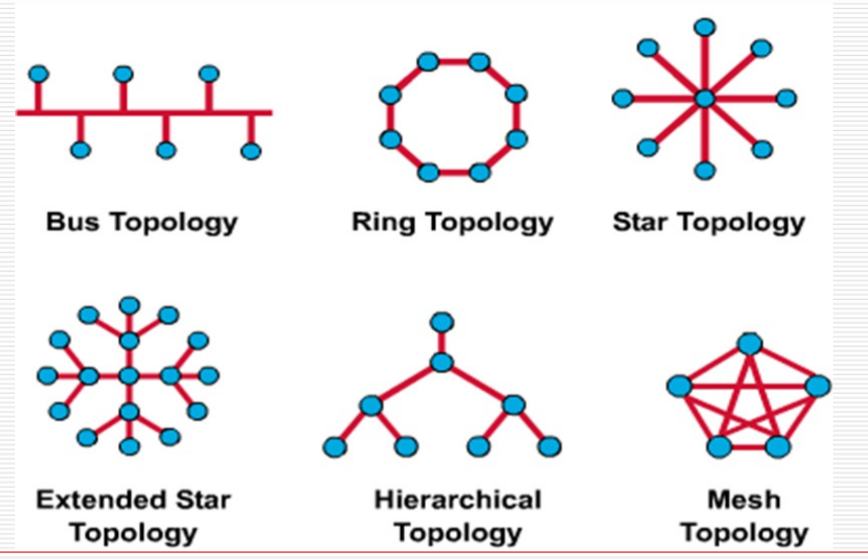

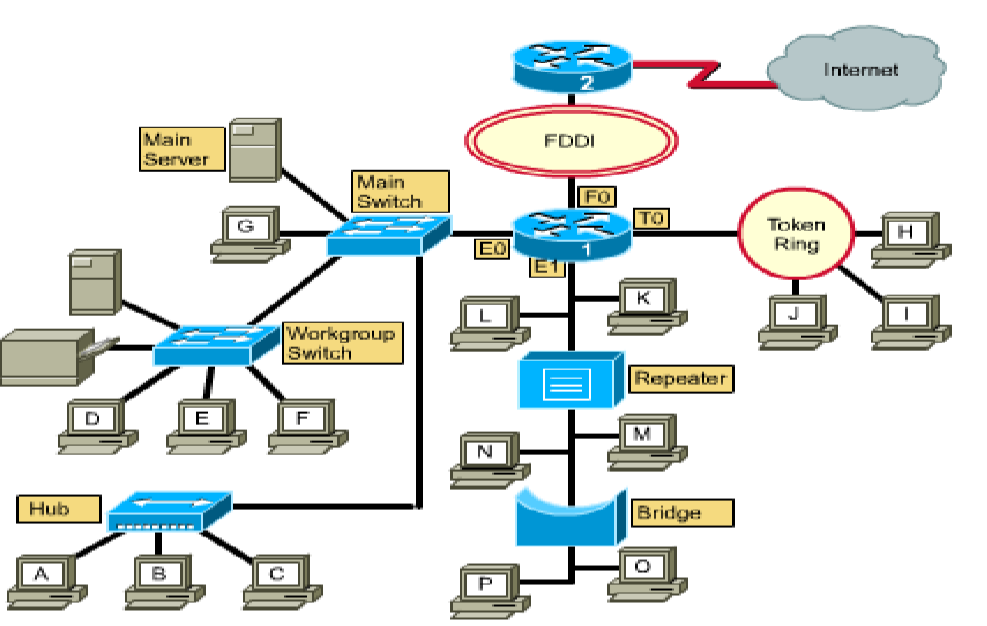

网络拓扑

-

物理拓扑:导线(介质)的实际布局

-

总线、星形、环形、扩展星形、分层(树形)、渔网型(mesh)

-

如何把Node具体连接起来

-

-

逻辑拓扑:定义主机如何访问媒体

-

令牌传递,使用token来获取通信的权利

-

主要涉及到管理介质如何被访问

-

网络设备

拓扑的局域网设备

-

物理上星形拓扑, 逻辑上总线拓扑

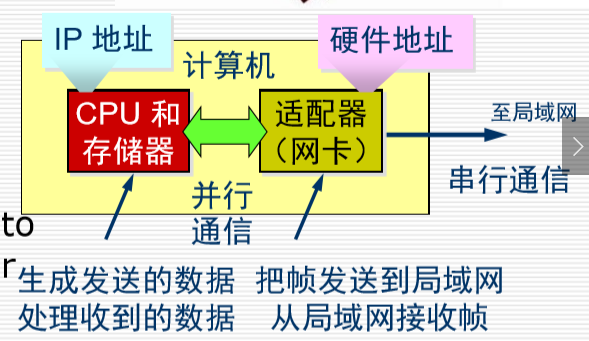

Layer2 网卡 NICs

-

帮助主机接入网络

-

将并行通信转成串行通信

-

网卡上面装有处理器和存储器(包括RAM和ROM)。网卡和局域网之间的通信是通过电缆或双绞线以串行传输方式进行的。而网卡和计算机之间的通信则是通过计算机主板上的I/O总线以并行传输方式进行。因此,网卡的一个重要功能就是要进行串行/并行转换。由于网络上的数据率和计算机总线上的数据率并不相同,因此在网卡中必须装有对数据进行缓存的存储芯片。

Layer1 介质 media

Layer1 中继器 repeater

-

中继器(RP repeater)工作于OSI的物理层,是局域网上所有节点的中心,它的作用是放大信号,补偿信号衰减,支持远距离的通信。工作于物理层,只是起到扩展传输距离的作用,对高层协议是透明的。实际上,通过中继器连接起来的网络相当于同一条电线组成的更大的网络。中继器也能把不同传输介质(10Base 5和10Base 2)的网络连在一起,多用在数据链路层以上相同的局域网的互连中。

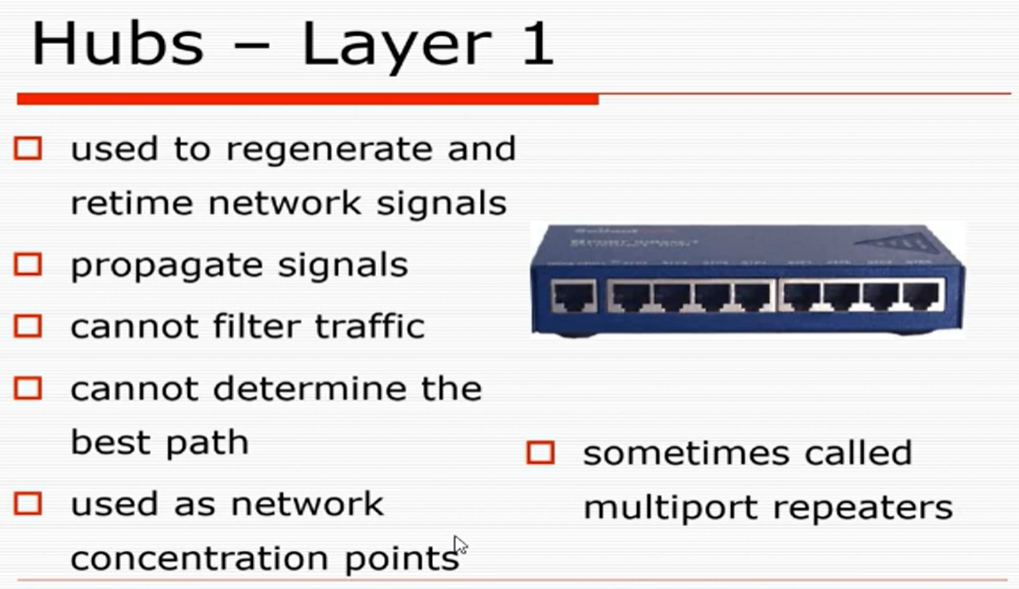

Layer1 集线器 hubs

-

物理上: 星形拓扑

-

逻辑上: 总线拓扑

-

接入设备越多, 冲突几率越大

-

集线器的英文称为“Hub”。“Hub”是“中心”的意思,集线器的主要功能是对接收到的信号进行再生整形放大,以扩大网络的传输距离,同时把所有节点集中在以它为中心的节点上。它工作于OSI(开放系统互联参考模型)参考模型第一层,即“物理层”。

-

它不具备交换机所具有的MAC地址表,所以它发送数据时都是没有针对性的,而是采用广播方式发送。也就是说当它要向某节点发送数据时,不是直接把数据发送到目的节点,而是把数据包发送到与集线器相连的所有节点。

集线器和总线的不同

-

端口的差异

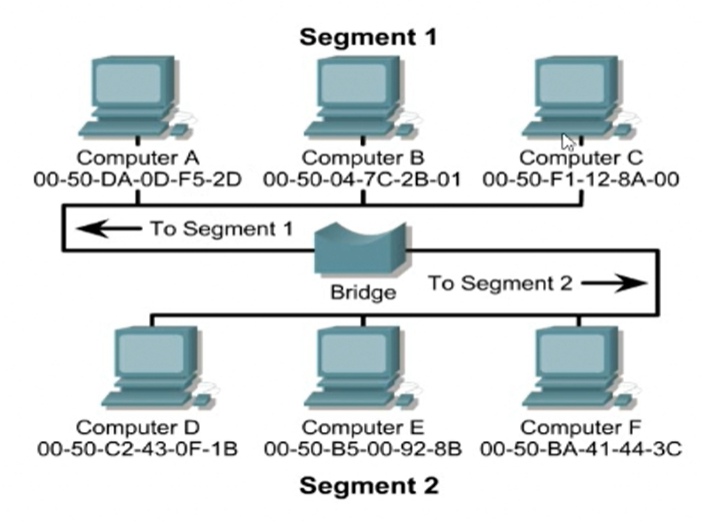

Layer2 网桥 bridge

-

网桥(Bridge)是早期的两端口二层网络设备。网桥的两个端口分别有一条独立的交换信道,不是共享一条背板总线,可隔离冲突域。网桥比集线器(Hub)性能更好,集线器上各端口都是共享同一条背板总线的。后来,网桥被具有更多端口、同时也可隔离冲突域的交换机(Switch)所取代。

-

Segment 1 和 Segment 2 是两个冲突域

-

如果A要将报文传给B, 则不需要通过网桥; 若要传给D, 则要通过网桥转发

Layer2 交换器 switch

-

物理和逻辑上都是星形拓扑

-

交换器即是交换式的集线器。交换器与集线器(HUB)在网路内的功用大致相同,其间最大的差异在于交换器的每个埠(port)都享有一个专属的频宽并具备资料交换功能,使得网路传输效能得於同一时间内所能传输的资料量较大;而集线器为则是所有的埠(port)共享一个频宽。

-

交换机(交换器)工作于OSI参考模型的第二层,即数据链路层。交换机内部的CPU会在每个端口成功连接时,通过ARP协议学习他的MAC地址, 保存成一张交换表。在今后的通讯中,发往该MAC地址的数据包将仅送往其对应的端口,而不是所有的端口,因此,交换机可用于划分数据链路层广播,即冲突域,但它不能划分网络层广播,即广播域。